Im Vorfeld des Films "Water makes Money" ...

...ein paar wichtige Fakten zu den

Beteiligungen der Konzerne an den Harzwasserwerken....

Die Harzwasserwerke versorgen ein Gebiet , das ca. das Dreieck Göttingen, Wolfsburg und Bremen (bis Stadtgrenze) abdeckt!

Es ist buchstäblich 5 vor 12, ein kleiner Versorger der in private Hände gerät, würde potentiell einem Konsortium den Weg frei machen für die in unserer Kommune schon gewohnheitsmäßig abgenickte Politik der Preissteigerungen.

(neben der Aufgabe der Kontroll- und Einflussmöglichkeiten durch die Kommunalen Gremien).

Mehr zur Gefahr der Annäherung der Kommunen unserer Region an den e-on-Konzern siehe auch unter

www.eon-avacon.com/CMS/default.aspx?id=6497

Anteilsstruktur der Harzwasserwerke

- Anteile der kommunalen Versorger:

Harzwasser Kommunale Wasserversorgung GmbH & Co KG

( 39 Gemeinden bzw. Ihre Verbände ) 25,1%

Hamburger Wasserwerke GmbH 7,29%

Stadtwerke Hannover 7%

Stadtwerke Göttingen 6%

Stadtwerke Hildesheim 3,67%

Stadtwerke Wolfsburg AG 2,65%

Anteile der Konzerne

EWE AG 7,29%

Stadtwerke Bremen ( seit 6/2009 100% EWE ! ) 10,1%

BS energy (74,9 % Veolia Wasser, Berlin) 10,1%

e-on/Avacon (Helmstedt) 13,51%

Purena GmbH (gehört mehrheitlich e-on) 7,29%

z.Zt. In Händen der Konzerne: 48,29 %

(leicht korrigiert) aus:

www.harzwasserwerke.de/downloads/br_image.pdf

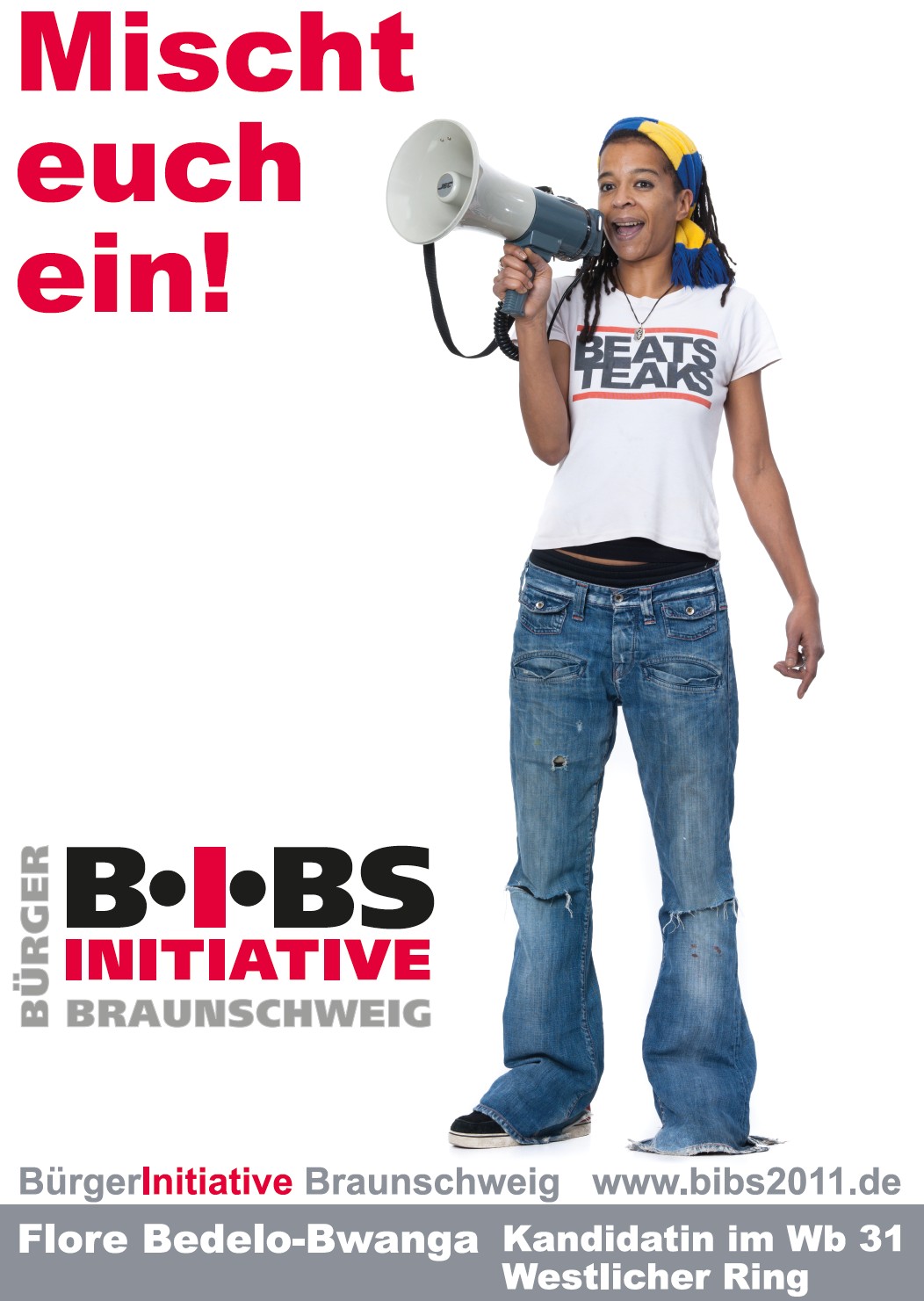

Die aktuellen Braunschweiger Bestrebungen, zusammen mit Wolfsburg eine "Grossregion" zu errichten, sollen nach Auffassung der misstrauischen Nachbarkommunen lediglich neue Pfründe auftun, um den drückenden Zahlungsverpflichtungen, insbesondere gegenüber Veolia, nachkommen zu können.

Wollte Braunschweig seine Kasse über den 25,1%-Anteil an BS-Energy stärker füllen, böte sich an, im Verbund mit den Wolfsburger Stadtwerken vermehrt Einfluss auf die Firmen- und Preispolitik der Harzwasserwerke zu nehmen.

Im Geplänkel um die Zusätzlichen Verluste, die Braunschweig vermutlich durch die Übernahme weiterer Flughafengesellschafts-Anteile entstehen, kann man einen Ausgleich durch opportunistisches, d.h. konzernhöriges Abstimmungsverhalten der Wolfsburger Stadtwerke in Angelegenheiten der Harzwasserwerke erwarten.

Hier hin müssen wir unsere besondere Aufmerksamkeit richten.

Und nicht vergessen:

der Film "Water makes Money" thematisiert die Tricks der privaten Akteure nicht nur, er tut das auch ganz besonders am Beispiel der Braunschweiger Verhältnisse.

Hier gibt´s AUCH für Sachkundige noch eine Menge dazu zu lernen ...

Premiere ist in ganz Europa am 23.09.2010

C.M.